Geschichte Burg Windegg Niederurnen

Eine umfangreiche Dokumentation sowie die unten stehende Kurzfassung stehen als PDF-Download zur Verfügung.

Zusammengetragen von Toni Bendel, Stand 3. Dezember 2024

Historischer Kontext:

Im Mittelalter legte man Siedlungen, Burgen und Verkehrswege an Berghängen und auf Schuttkegeln an – erhöht über dem Überschwemmungsbereich der Linth. Deshalb wanden sich die ersten Wege dem Hangfuss entlang, im ständigen Auf und Ab, bedingt durch Seitenrunsen und Schuttkegel.

Mittelalterliche Burgen lagen in unmittelbarer Nähe der Verkehrswege. Sie waren Wohnsitze von Adelsfamilien und gleichzeitig Verwaltungszentren und von ihnen aus wurden die Saum- und Karrwege bewacht (1).

Geschichte:

Da in den Schriftquellen auch Nieder-Windegg (SG) und die Vorburg bei Oberurnen oft nur «Windegg» genannt werden und die frühen Chronisten diese Burgen teilweise verwechselten, lässt sich die Geschichte von «Ober-Windegg», dem heutigen Schlössli Niederurnen kaum noch rekonstruieren (1)

1. Zeit 1200 bis 1400 n. Christus

1265 fand erstmals die Burg Oberwindegg Erwähnung. Deren Besitz war um 1300 unter «kleineren» Adligen sehr umstritten.

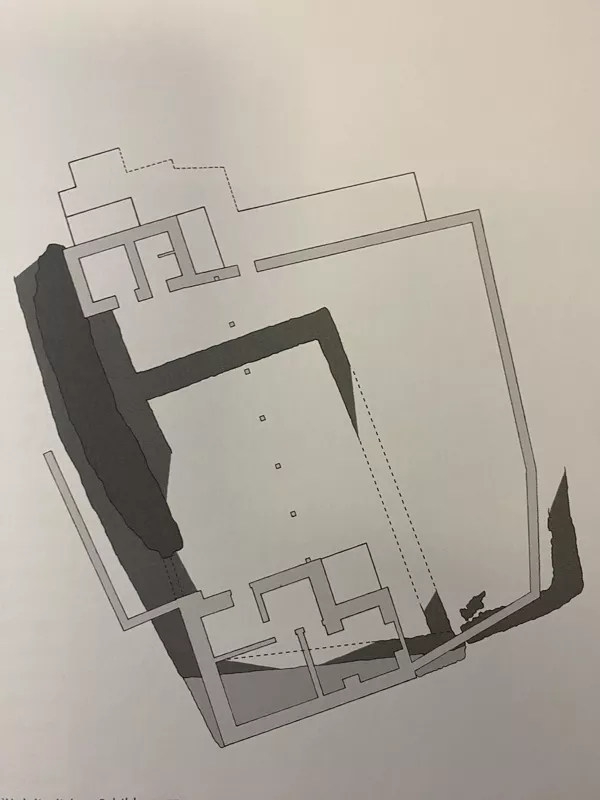

Die Burg Windegg (nördlich von Niederurnen) wurde gemäss den belegten Bodenfunden in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gebaut und rund 100 Jahre später wieder aufgegeben. Da sich auf Ober-Windegg bisher keine Spuren einer Bautätigkeit oder Besiedlung nach 1300 nachweisen lassen, geht man davon aus, dass diese Anlage früh wieder verlassen wurde.

2. Zeit 1500 bis 1799

Der Glarner Chronist Aegidius Tschudi behauptete im 16. Jhdt., Ober-Windegg sei im Sempacherkrieg 1386 zerstört worden. Hier liegt offensichtlich eine Verwechslung mit der Vorburg vor, die zu jener Zeit das Zentrum der habsburgischen Herrschaft im Glarnerland bildete. Die heute Ober-Windegg genannte Burg war zu jener Zeit wohl bereits zerfallen (2).

Um 1640 wurde der Hang unterhalb der Ruine der Windegg terrassiert. Die für die Stützmauern nötigen Steine lieferte die zerstörte Burg Windegg.

3. Zeit 1800 bis 2024

1868 wurden die ersten Rebberg-Statuten für den Burgwegler erstellt. 1876 erwarb der Tagwen Niederurnen aus dem Nachlass des Ratsherrn und Richters Albrecht Schlittler-Elmer, zum Vogelhof, den oberen Teil des 'Burghügels' samt etwas Wald. Vom ehemaligen mittelalterlichen Wohnturm waren nur noch wenige Überreste vorhanden.

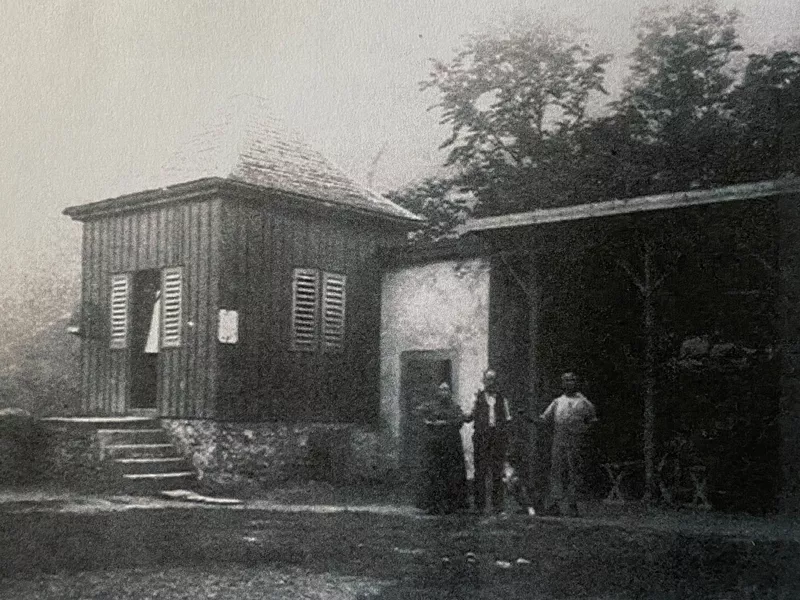

1878 entstand auf Initiative der Bürgergemeinde Niederurnen ein «Lusthäuschen» als Ausflugsziel auf dem Burgareal (4).

Am 27. Juli 1912 entstand aus einem Initiativkomitee, bestehend aus Mitgliedern von Gemeinderat und Verkehrsverein sowie ein paar Idealisten eine 'Genossenschaft für Ausbau und Betrieb einer Sommerwirtschaft auf dem Schlössli'.

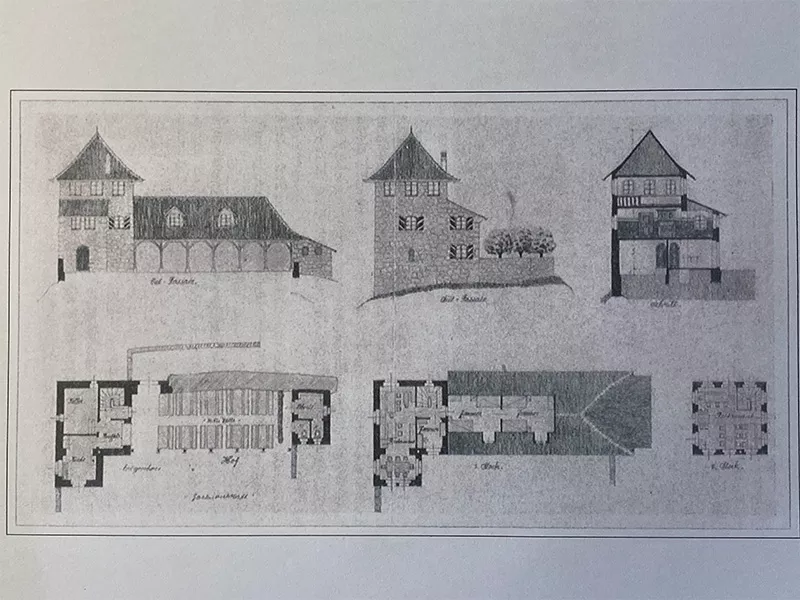

Am 5. April 1913 beschloss die Generalversammlung, für insgesamt Fr. 12'500.-- den Schlössliturm erstellen zu lassen (5). Als Baumaterial wurden Kalksteine eingesetzt, die nicht aus der unmittelbaren Nähe der Burg stammen können (6).

1914 war die Anlage fertig erstellt – die Einweihungsfeier, welche auf den 1. August 1914 festgesetzt wurde, konnte zwar wegen des Kriegsausbruchs nicht stattfinden – aber das jetzige 'Schlössli' war geboren.

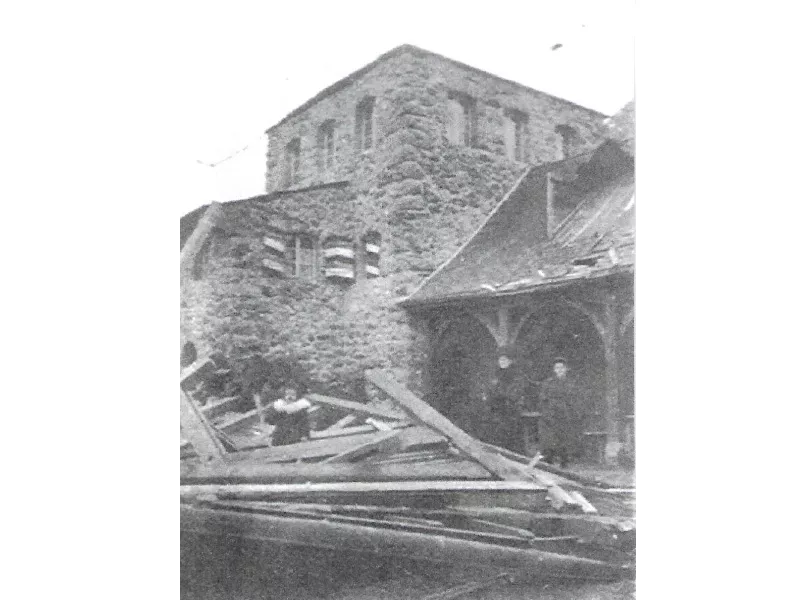

Am 5. Januar 1919 deckte ein Föhnsturm das Schlösslidach ab und verursachte einen Schaden von Fr. 3`000.-. Die Schweiz. Eternitwerke AG ersetzten den gebrochenen Dachschiefer kostenlos und sie übernahmen ebenso die Demontage- und Montagearbeiten.

1940 Wegen dem Kriegsgeschehen wurde auf dem Schlössli durch die Armee eine Funkerabteilung installiert.

1941 Für die vom Militär hinterlassenen Schäden bezahlte die Gemeinde Fr. 150.-. Die Militärverwaltung bezahlte für den Pachtausfall Fr. 450.-. Der Gemeindeluftschutz requirierte das obere Turm-zimmer.

1942 Die Wappen der Niederurner Bürgergeschlechter wurden im Erker des Restaurants angebracht. An der GV stiftete die Brauerei Erlen jedem Versammlungsteilnehmer zum ersten Male eine Flasche Bier.

1945 Architekt Graf hatte bereits ein Projekt für den Einbau von je einem Wohn-Schlafzimmer, einer kleinen Küche und einem WC angefertigt. Eine ausserordentliche GV beschloss einstimmig, den Wohnungseinbau auszuführen.

1953 Einerseits machten die allgemeine Interessenlosigkeit und anderseits grosse Probleme mit der Verpachtung der Verwaltung schwer zu schaffen. Es wurde sogar in Erwägung gezogen, die Genossenschaft aufzulösen und das Schlössli der Gemeinde Niederurnen in Obhut zu geben.

1954 / 1955 In verschiedenen Voten wurde von einer Zufahrtsstrasse via Jakobsblick, aber auch von einer Luftseilbahn gesprochen.

1956 - 1958 Die Erstellung einer Warenseilbahn vom Restaurant «Schwert» zum Schlössli scheiterte vorderhand am Widerstand des Schlösslipächters, der von einer solch halbherzigen Sache nichts wissen wollte und sogar mit der Pachtkündigung drohte, falls nur eine solche Warentransportbahn erstellt werden sollte.

Am Samstag, 26. September 1964, wurde im Foyer des Gemeindesaales die Jubiläums-Generalversammlung «50 Jahre Schlössli Niederurnen» abgehalten.

1966 Herr Müller schenkte der Genossenschaft Fr. 2`000.- für die Anschaffung von Oelöfen.

1967 Da die neue Wirtin die Schössliwirtschaft ganzjährig offen halten wollte, musste die Wohnungseinrichtung einer grundsätzlichen Prüfung unterzogen werden.

1968 Die Wasserversorgung wurde durch den Einbau einer Pumpe und zwei Reservoire im Keller verbessert. Verbesserungen an der Wohnung, insbesondere der Einbau eines Badezimmers, wurden verwirklicht.

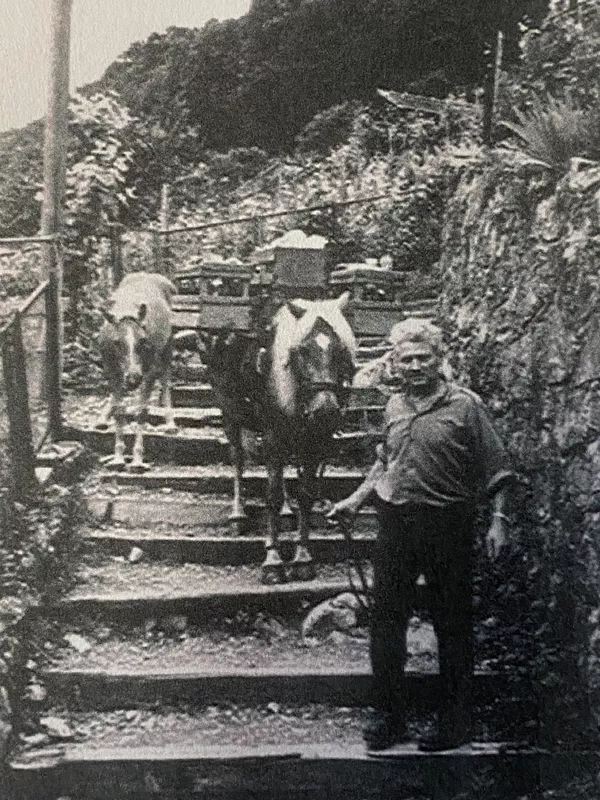

Ende März 1972 teilte Paul Violetti dem Vorstand mit, dass er den Warentransport mit seinen Maultieren nur noch bis im Juli durchführen könne.

Der Vorstand sah sich somit vor die Tatsache gestellt, die seit vielen Jahren diskutierte Seilbahn innert kürzester Frist zu erstellen. Als Planer, Erbauer und grosser Donator dieser Bahn erwarb sich Georg Dosch grosse Verdienste. Die grosszügige finanzielle Unterstützung durch Firmen, Gewerbe und Banken im Dorf sowie der Gemeinde, insbesondere durch den Werkführer und den Förster, machten den Bau aber erst möglich.

1975 Dank der vielen Fronarbeit und grössten Teils nicht verrechneter Warenlieferungen konnte ohne nennenswerte Kosten das Turmzimmer renoviert werden. Als weiteres grösseres Bauvorhaben wurde die Renovation der Toilettenanlagen sowie die dazugehörige, Abwasserleitung vom Schlössli hinunter zum Hotel «Bad» angegangen.

1976 Während der Grabarbeiten für die Abwasserleitung von der Küche bis zum Überlauf fand unser Dorfarchäologe Fridolin Freuler Wandfragmente von unglasierten Becherkacheln, die durch eine Untersuchung von Prof. Dr. Werner Meyer, Basel, in die Zeit um 1200 datiert wurden.

1977 Das Schlössli wurde durch den Regierungsrat ins offizielle Verzeichnis der schützenswerten Objekte (Bauten, Platzanlagen, Naturdenkmäler) von regionaler Bedeutung eingestuft.

1987 Im August fand eine archäologische Begehung mit namhaften Geschichtsexperten statt. Initiant war einmal mehr Fridolin Freuler.

Im Jahr 1989 feierte die Genossenschaft ihr 75-jähriges Bestehen. Die Sanierung der immer schräger werdenden Stützmauer musste geplant werden.

1990 Im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Stützmauer wurde durch das Büro für historische Siedlungsforschung Basel eine rund 50- seitige, interessante Dokumentation erstellt. Bei den Ausgrabungen wurden auch Fragmente von Geschirr und Ofenkeramik gefunden, welche man dem 12. Jahrhundert zuordnen konnte.

2006 Die umfangreiche Neuerschliessung des Schlössli mit Erdgas, Wasser und Elektrizität konnte abgeschlossen werden per 01.01.2011 wurden die 26 Gemeinden gemäss Landsgemeindebeschluss im Jahre 2006 zu einer Gemeinde Glarus Nord zusammengefügt. So wurden auch die Tagwen aufgelöst. Die Genossenschaft Schlössli erhielt einen neuen Leistungsauftrag mit der Gemeinde Glarus Nord. Die Kompetenzen wurden neu geregelt. Das Leuchtturmprojekt «Renovation Schlössli» wurde verpasst, da die Kantonsregierung die Verwendung der Gemeindefinanzen im Vorfeld der Gemeindefusion nicht bewilligt hat.

Im Jahr 2014 fand die 100. GV der Schlössligenossenschaft statt, an der 142 Genossenschafter teilnahmen. Rechtzeitig dazu wurde der Handlauf aus Chromstahl entlang der Treppe zum Schlössli fertiggestellt.

2015 Im diesem Jahr wurde der Leistungsauftrag der Gemeinde Glarus Nord und der Genossenschaft geändert. Die neue Aufgabenteilung zwischen Genossenschaft Schlössli und der Gemeinde Glarus Nord ergabt, dass nur noch die Abteilung Liegenschaften der Gemeinde für das Pachtverhältnis zuständig ist. Dadurch wurde die Genossenschaft Schlössli faktisch nicht mehr in den operativen Bereich eingebunden. Der Vorstand der Genossenschaft hatte nur noch beratende Funktion.

2022 Die «Corona»-Massnahmen wurden gänzlich gelockert und das Schlössli konnte wieder normal besucht werden.

Das 2023 Der Austausch mit der Gemeinde als Schlössli-Liegenschaftsinhaberin fand statt. An der GV vom 19. August 2023 wurde eine wegweisende Statutenrevision vorgenommen. Der Vorstand des Schlössli hat sich viele Gedanken über die Zukunft der Schlössli Genossenschaft gemacht und sich dazu entschieden, alles für eine Liquidation vorzubereiten. Die Generalversammlung entschied nach 112 Jahren Genossenschaft die Auflösungsantrag an der Generalversammlung vom 24. August 2024.

Die Gemeinde Glarus, Abteilung Liegenschaften teilte mit, dass Sie die Schlössli-Liegenschaft mit dem Restaurant-Betrieb erhalten, nicht aber wegen der angespannten Gemeindefinanzen ausbauen werden.

An der letzten Genossenschafts-Versammlung orientierte Willy Bissig, dass er mit weiteren Interessierten neu zwecks Erschliessung für ALLE einen Schlössli-Verein-Niederurnen gründen will.

24. Oktober 2024 wurde der neue Schlössli Verein Niederurnen gegründet. Als Initiator und erster Präsident amtet Willy Bissig, auch Schlössli-Rebberg-Miteigentümer.

Quellenangaben

- Aus der Studie zum Schlössli Niederurnen (GL) Zürich, 22.07.2008

(Urbanoffice, Hardstrasse 219, Maag Areal T 2, 8005 Zürich; tel 044 271 32 56; info@urbanoffice.eu) - aus dem Buch von August Rohr 2010, Seite 69/71/ ISBN-NR: 978-3-033-02461-8

- https://www.burgenwelt.org/schweiz/ober_windegg/object.php - Stand 26.09.2024

Quellen: Bitterli, Thomas - Schweizer Burgenführer, mit Einschluss des Fürstentums Liechtenstein | Basel/Berlin, 1995 | Nr. 251; Hauswirth, Fritz - Burgen und Schlösser der Schweiz, Bd. 6: Urschweiz und Glarus | Kreuzlingen, 1970 | S. 129-132; Kamm, Rolf - Glarner Burgen | In: Mittelalter: Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins, 15. Jhg./Nr. 2 | Basel, 2010 | S. 51-53; Meyer, Werner - Die mittelalterlichen Burgen und Wehranlagen des Kantons Glarus | Glarus, 1974 | S. 220-222; Winteler-Marty, Jakob - Die Burgen des Kantons Glarus | Basel, 1946 | S. 38-43 - Rolf Kamm, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 21.05.2006,

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D7374-3-2.php - siehe auch Infotafel beim Schlössli Niederurnen - Unterlagen Genossenschaft

- aus dem Buch von August Rohr 2010, Seite 69/70/ ISBN-NR: 978-3-033-02461-8

Geschichtliche Bilder